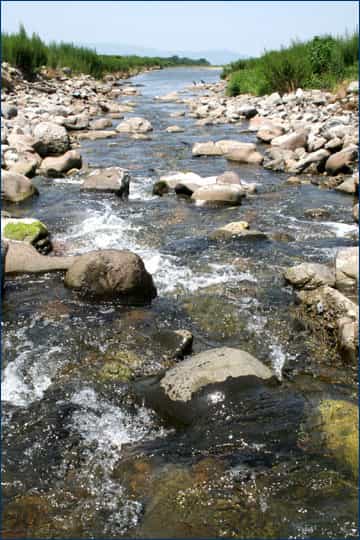

| 高縄半島の東三方ヶ森に源流をもち、松山平野を潤して流れる重信川。西条市、東温市、松山市、伊予郡砥部町、松前町と愛媛県の文化の中心地を流れる一級河川には、ゆかりの文学もさまざまに残されている。司馬遼太郎の街道をゆく「南伊予・西土佐の道」にも、「重信川」という章が登場し、いにしえの川の姿が浮かぶ。また、俳句の町「松山市」や周辺に建てられた句碑にも、この川が幾つも詠まれている。 その名からして、全国的にも珍しい深い意味を持つ「重信川」。そのほとりには、心潤す風景が広がっていた。 |

(街道をゆく14「南伊予・西土佐の道」、「重信川」より) |

| 司馬遼太郎さんの「街道をゆく」は、今や中高年の旅のバイブルとも言って良い紀行集。そのシリーズ14の「南伊予・西土佐」に「重信川」が登場する。 この旅は1978年、松山市から始まったもので、司馬さんは、まず松山空港に降り立った。そこから東へ向かい、やがて国道33号に入り砥部へ向かう。そこで、遭遇する川が「重信川」であり、広い河原を横目にタクシーで渡った。 "ながい"と表現されたこの橋は、337.36m。架橋は1950年(昭和25年)。戦後復興期に架けられた連続トラス橋である。建設時は国道23号が通っていたが、司馬さんが渡った昭和46年当時は国道33号、現在は県道久谷森松線である。 この橋のすぐ傍らで砥部川が本流に流れ込んでいる。ここから、川は水量を増し、河口へ向かってゆったりと流れていく。そして、現在の国道33号は、合流地点からさらに下流に架かる「重信大橋」を渡る。近代的な大橋に比べ、「重信橋」はまさに昭和レトロ。橋桁もトラスも橋の名をしるした石組みも、どこか懐かしい。 |

| 「重信橋」から3kmほど川に沿って上流に向かうと、「上重信橋」がある。1959年(昭和34年)に完成したという現在の橋だが、改修工事が行われたのか、橋の名前をしるした石の欄干が真新しい。すぐ傍らには松山自動車道が走っているが、川のほとりは草花も咲き別天地のようなのどかさ。ここから、南東に見えるのは「塩ヶ森」方面か、豊かな緑が広がっている。 すぐ近くで野良仕事をする方に教えていただき、「三ヵ村泉」を訪ねる。鎮守の森のような一画に、川べりに下りる道があり、そこには透き通るような美しい泉がわいていた。ここは、数ある「重信川」のわき水の一つで、泉の中にはマツモなどの水生植物が茂っている。 |

| ここから下流に向かい「拝志大橋」、「上村大橋」と過ぎる。周辺には「重信川かすみの森公園」などあり、ゆったりとした河川敷が続く。やがて見えてくる「久谷大橋」を南から北へ渡る。この道筋は、四国霊場の第47番札所から第48番の西林寺へ向かう遍路道となる。すぐに交わる県道193号線を左折すれば、弘法大師ゆかりの「杖の淵(じょうのふち)」がある。ここは、大師が杖をついてわき出した泉と言われ、今では公園として整備されている。この水は重信川の伏流水で、「日本の名水百選」にも選ばれた。透明度が高く、味も良いのか、持ち帰る人が絶えない。その水辺には、わさびに似た味がするという「テイレギ」が育つ。今では、寒冷紗(かんれいしゃ)を張った傍らの用水で大切に保護されている。 名水のほとりには、 の句碑が立っている。愛媛県出身の俳人・歌人である正岡子規、明治25年秋の句。夏のテイレギは青々としているが、秋風が吹くころには浅黄色になるという。寒冷紗の中をのぞけば、はかなげなテイレギが流れに揺れていた。 |

| 再び「重信橋」に戻り、今度は下流へと進む。 小説家夏目漱石の名作「坊っちゃん」は、松山を舞台に書かれたものだが、それにちなんで名付けられた「坊っちゃんスタジアム」が川沿いにある。さらに河口に向かえば、国道56号が通る「出合大橋」があり、先の鉄橋を挟んで「出合橋」がある。 この橋のたもとにも、正岡子規の句碑が立っている。 ここは、「重信川」と「石手川」が合流する地。1911年(明治44年)に最初の木橋が架かるまでは渡し舟で行き来していた。 正岡子規の親友、武市庫太は川向こうの永田村(現在の松前町)に住んでいた。子規は泊まりがけでよく遊びに行ったという。この句はそこに向かう渡し舟の中から見た情景。また、この友に会うために川を渡った句もある。 「昔、帰省している頃の田舎の友を訪ひたる時のけしきを思ひ出し」と前書きした明治29年夏の作。 |

| 「石手川」と合流した重信川は、一気に海へと向かって流れる。最後に架かるのは「川口大橋」。ここからは、野鳥の宝庫。河口付近の干潟にはマガモやサギ、シギ、チドリなどの姿が見られるという。この日、「川口大橋」ではカモメが群れになって憩う姿が見られた。 |

こうして、「重信川」とそこに架かる橋をたどってきたが、実は司馬遼太郎さんが最も興味を示したのは、川の名前そのものであった。

(街道をゆく14「南伊予・西土佐の道」、「重信川」より) 川の名は「足立重信」という人物に由来した。 美濃国の生まれた足立重信は加藤嘉明に仕え、嘉明に従って伊予の地にやってきた。普請奉行の要職に就き、領内の開発に力を入れ、暴れ川であった伊予川の大改修を行い、湯山川または宝川(現在の石手川)の流れを付け替えて伊予川と合流させた。これにより、領内では水害がなくなり、耕地面積が増えて豊かになったという。そこで、足立重信への感謝を込めて伊予川は「重信川」と呼ばれるようになった。 |

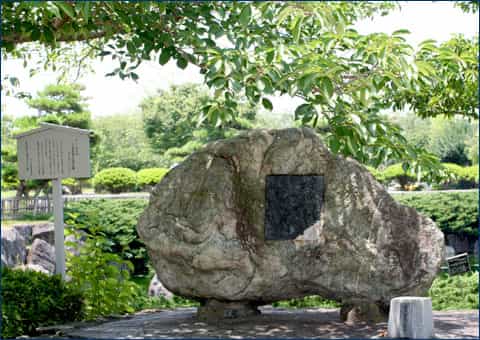

| 重信は、松山城や城下町の建設にも尽力したが、完成を見ることなく、1625年(寛永2年)に逝去。その墓は、松山城の北、来迎寺境内の高台にある。その墓の両側には、二つの句碑が建てられ、伊予の人々に川と共に愛されてきた重信の姿が浮かぶ。 足立重信33年忌に治水の功績をたたえて 石手川と重信川のいにしえを偲んで |

(街道をゆく14「南伊予・西土佐の道」、「重信川」より) 「重信川」の章は、こう結ばれる。足立重信の治水以前、人々を悩ませ、脅かしていた伊予川は、名君嘉明公と名奉行重信により、「重信川」という恵みの川、愛される川に生まれ変わった。 今、そのほとりには多くの湧水や公園、サイクリングロードがあり、桜やコスモス、彼岸花などの花々が咲き、癒しの場所としても親しまれている。また季節には、花火大会やいも炊きが行われ、人々がにぎやかに集う。 親しむ水辺に、川への感謝、先人への感謝を思い起こさせる「重信川」である。 諱(いみな):死後にいう生前の実名、また貴人の実名、死後に尊んでつけた称号の意味もある。 |