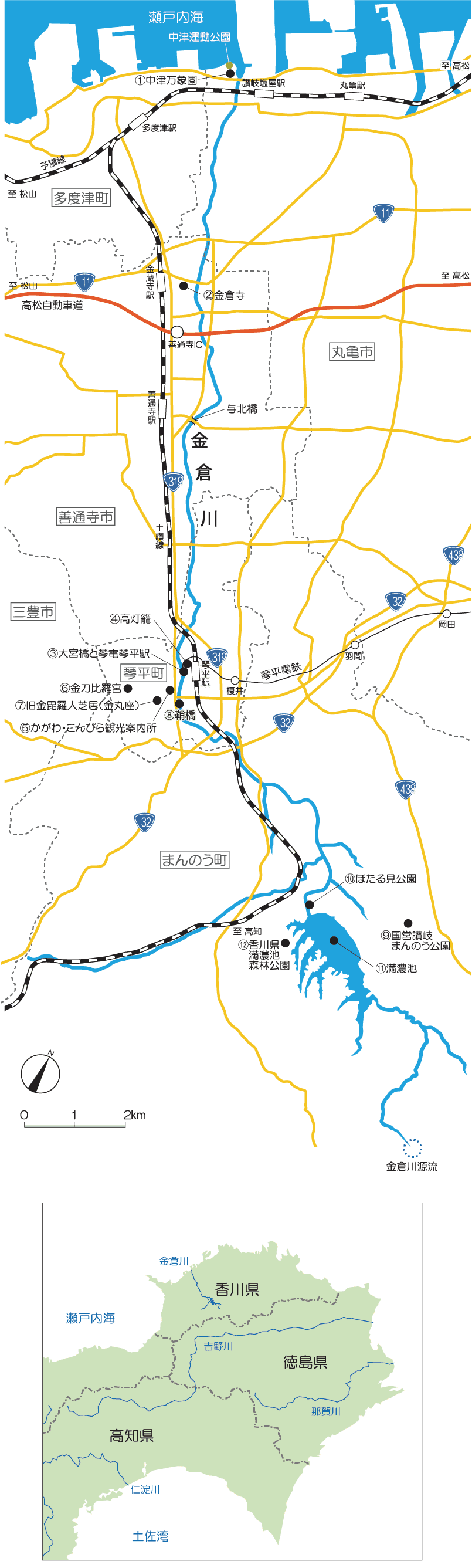

|⑥ 金刀比羅宮|⑦ 旧金毘羅大芝居(金丸座)|⑧ 鞘橋|⑨ 国営讃岐まんのう公園|⑩ ほたる見公園|

|⑪ 満濃池|⑫ 香川県満濃池森林公園|

すこやか川散歩

香川県の中西部を流れる「金倉川」は、阿讃山麓を水源とし、日本最大の潅漑用ため池・満濃池に一旦注ぎ込み、まんのう町、琴平町、善通寺市を経て丸亀平野を北流し、丸亀市西部の中津で瀬戸内海に注ぐ全長約20.5㎞の二級河川です。

「金倉川」は、かつては金刀比羅宮へ参詣の際、心身の罪や穢れを水で洗い流す「禊川」として知られていました。

今回は、河口付近に位置する大名庭園「中津万象園」を出発点に、四国八十八ヶ所霊場「金倉寺」、金毘羅さんの名で知られる「金刀比羅宮」、文化・スポーツ・レクリエーションの一大拠点「国営讃岐まんのう公園」、弘法大師空海により歴史の舞台となった「満濃池」など、流域の立ち寄りポイントを紹介します。

① 中津万象園

「中津万象園」は江戸時代初期の1688(貞享5)年、丸亀藩二代目藩主・京極高豊によって金倉川河口に築庭された池泉回遊式の大名庭園です。

およそ15,000坪の園内には1,500本余りの松が植えられ、京極家先祖の地である近江の琵琶湖をかたどった八景池には、近江八景になぞられた八つの島々に橋が架けられ、島を巡って庭を楽しむ工夫が凝らされています。八景池は増水時には海とつながり、運が良ければ海の魚が泳いでいるのを見ることができます。

池にせり出した「観潮楼」は、江戸時代に建てられた入母屋造り中2階の高床式建築で、現存する国内最古の煎茶席です。すぐ近くには、茶席にも利用される「母屋」と呼ばれる建物と樹齢600年といわれるその名にふさわしい「大傘松」があります。

園内にはミレーやルソーなどバルビゾン派の絵画を展示する絵画館と陶器館の2館からなる「丸亀美術館」、庭園散策の休憩所「中津会所 海望亭」、食事処の「懐風亭」もあります。

●中津万象園・丸亀美術館

問い合わせ先: ☎0877-23-6326

定休日:毎週水曜日

開館時間:9時30分~17時(入園は16時30分まで)

●中津万象園味処「懐風亭」

問い合わせ先: ☎0877-23-2266

定休日:毎週水曜日

開館時間:11時~14時30分/17時~21時30分

|

中津万象園園内風景 |

|

|

水面に姿を映す邀月橋 |

観潮楼(かんちょうろう) |

② 四国88ヶ所霊場第76番札所「金倉寺」

金倉川から300mほど西に位置する「金倉寺」は、天台宗寺門派の宗祖・智証大師円珍ゆかりの寺です。智証大師円珍は、弘法大師空海の甥にあたり、唐に渡り天台密教を学び、帰朝後、延暦寺第五代座主を務めた人物です。

寺の創建は774(宝亀5)年、智証大師の祖父・和気道善によるもので、当時「道善寺」と称しましたが、928(延長6)年、醍醐天皇の勅命により地名の金倉郷から採って、「金倉寺」と改名しました。

「金の倉の郷」というめでたい地名は金倉川に由来します。当時の金倉川は現在の位置より西の、金蔵寺、吉田、稲木地区を流れていたと推測され、一帯は金倉川の豊かな水により肥沃な穀倉地帯を形成していましたが、川の氾濫に悩まされていました。そこで、高床式の倉庫に米を貯蔵し、まさに金の倉が建ち並んでいたということです。

ちなみに、現在の地名、JRの駅名は「金蔵寺」と書きます。

●金倉寺

問い合わせ先: ☎0877-62-0845

|

天台寺門宗別格本山「金倉寺」本堂 |

|

|

金倉寺の智証大師像 |

母子の守り神、訶利帝母(かりていも) |

|

金倉寺の東を流れる金倉川風景 |

|

③ 大宮橋と琴電琴平駅

「金倉寺」を後に、川筋を上流に車を走らせると、善通寺市から琴平町へ入ります。琴平町は言わずと知れた「金毘羅さん」のある町です。

江戸時代、金毘羅大権現の信仰が盛んになると、全国から参詣客が訪れるようになり、金毘羅街道が整備されました。明治中期になると、讃岐鉄道が丸亀―琴平間を走るようになり、その後、次々と鉄道が整備され、昭和に入ると4つの路線が金毘羅街道の役割を担うことになりました。

現在は1927(昭和2)年に県都・高松市―琴平間を結んだ琴平電鉄(現高松琴平電気鉄道)の「琴電琴平駅」とJR琴平駅の2つの駅がありますが、その1つ、「琴電琴平駅」の傍らを流れる金倉川に架かっているのが「大宮橋」。ここから門前町のにぎわいの中を、後で紹介する「鞘橋」まで、1㎞ほどの間に7つの橋が架かり、往時の面影をとどめています。

金倉川と琴電琴平駅 |

|

|

大宮橋から一之橋方面を望む |

|

④ 高灯籠

「琴電琴平駅」のすぐ隣にそびえ立つ「高灯籠」は、江戸時代初期の1860(万延元年)年、「金毘羅さん」を目指す多くの人々の目印として建造されたもので、高さ27mは木造灯籠としては日本一を誇り、国の重要有形民族文化財に指定されています。

灯籠の明かりは10㎞先の丸亀沖の船に届くように設計されたと言われ、「金毘羅さん」を目指す人々の重要な目印となりました。

「高灯篭」の東先にはJR琴平駅があります。

|

高灯籠 |

⑤ かがわ・こんぴら観光案内所

「琴電琴平駅」から「大宮橋」を渡り、目指すは「金刀比羅宮」。かつての琴平急行電鉄・電鉄琴平駅跡に建つ琴平郵便局の角を曲がれば、門前町のにぎわいが見えてきます。

参道の石段手前にあるのが「かがわ・こんぴら観光案内所」。ここでは、観光はもちろん、こんぴら温泉郷、宿泊情報を手に入れることができます。

香川県では、金刀比羅宮を中心に「金(ゴールド)」をモチーフとし、新たな観光の魅力を発信するゴールドプロジェクトが始まっています。その一環として、観光案内所では、金のレンタサイクルや金の杖を貸し出しています。

●かがわ・こんぴら観光案内所

問い合わせ先: ☎0877-75-3500

定休日:年中無休

営業時間:10時~18時

|

かがわ・こんぴら観光案内所 |

⑥ 金刀比羅宮

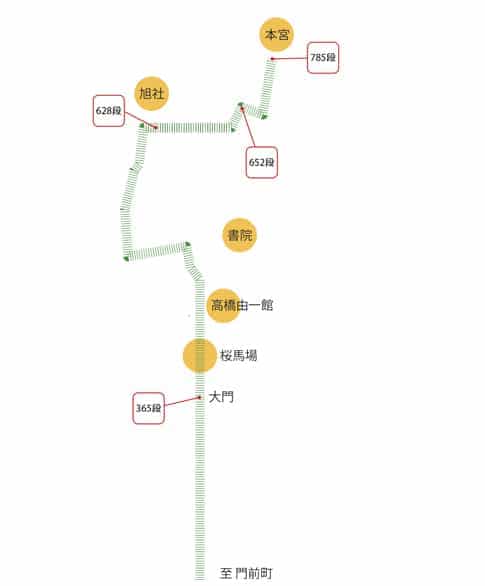

「観光案内所」を後に、785段の石段を踏んで、象頭山と呼ばれる琴平山の中腹にある本宮を目指します。しばらくは両側に土産物店が並びますが、やがて灯明堂や青銅第灯籠、朝夕の時を知らせる鼓楼と続き、365段目には高松藩初代藩主・松平頼重が寄進した大門が現れ、ここからは神域です。桜の馬場、桜馬場西詰同鳥居へ歩を進めると、重要文化財十一面観音像を展示する宝物館、日本洋画の開拓者といわれる高橋由一の作品を展示する高橋由一館、円山応挙の襖絵が公開されている書院など、見どころも多彩です。さらに、本宮を参拝した帰路に参るとされる旭社を過ぎ、最後の急な133段の石段・御前四段坂を登りきると目指す本宮に到着します。

江戸時代には「金毘羅大権現」と呼ばれた「金刀比羅宮」は、海上交通の守り神として信仰され、今もなお伊勢参りと肩を並べる人気を博しています。

祭神は大物主神で、崇徳天皇が合祀されています。

本宮の北東側にある展望台からの眺めは絶景で、讃岐平野を一望にできます。

|

金刀比羅宮御本宮 |

|

|

本宮北東側の展望台から讃岐平野を望む |

宝物館 |

|

|

|

⑦ 旧金毘羅大芝居(金丸座)

「金毘羅さん」を参拝した人々の楽しみは、今も昔も門前町での楽しいひとときです。

江戸時代末期の1835(天保6)年に建てられた「旧金毘羅大芝居」は、全国にも知られた芝居小屋で、江戸や大坂の千両役者が舞台を踏み、富くじの改札場としても使われました。

現存する日本最古の芝居小屋で、国の重要文化財となっています。別名「金丸座」と呼ばれ、現在は春に「四国こんぴら歌舞伎大芝居」が開催され、全国から歌舞伎ファンが押し寄せます。

公演などがない日は、内部を見学することが可能で、人力による奈落の仕掛けなどを見ることができます。

かつての旅籠は「こんぴら温泉郷」に変貌し、泊り客でなくても温泉で旅の疲れを癒やすことができます。

●旧金毘羅大芝居(金丸座)

問い合わせ先: ☎0877-73-3846

定休日:年中無休(公演開催時は休館あり)

営業時間:9時~17時

金丸座外観 |

|

|

金丸座内観 |

|

⑧ 鞘橋

「旧金毘羅大芝居」を後に金倉川上流を進むと、屋根のある木造のアーチ橋「鞘橋」が見えてきます。橋脚のない浮橋です。十返舎一九の『金毘羅道中膝栗毛』に「上の覆ふ屋形の鞘におさまる御代の刀のようなそりはし」と書かれており、江戸の昔から珍しい形状の橋であったようです。元禄年間には今の「一之橋」の場所に架かっていたようですが、幾度も洪水に遭って流失し、現在の橋は明治2年に新たに竣工し、明治38年に移築されたものです。

今では金毘羅宮大祭の神輿の渡御やお田植え祭などの神事のときのみ使われる、神様が渡る専用の橋となりました。 橋のすぐ上流部で、金倉川は大きく曲がります。

|

上流から鞘橋を望む |

⑨ 国営讃岐まんのう公園

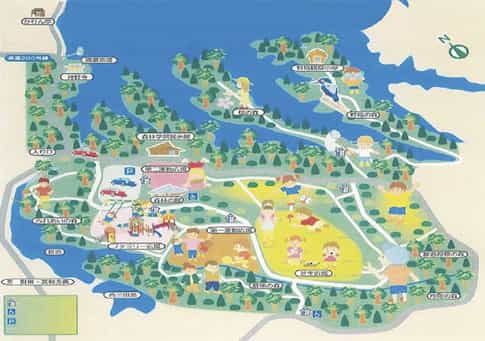

「満濃池」のほとりに広がる「国営讃岐まんのう公園」は、四国で唯一の国営公園として1998(平成10)年に開園、2013(平成25)年に全面開園しました。

「人間との語らい、自然・宇宙とのふれあい」をテーマに総面積350haという広大な園内は、「豊かさへの取り組み」「歴史・文化の保存と継承」「環境の保全と創出」「地域づくりへの貢献」という国営公園4つの役割を果たすためのエリアがあります。

エントランス広場から始まる「竜頭の里」は、公園の顔とも言えるエリア。滝や池、季節の花々に彩られ、広大な芝生広場でのびのびと過ごすことができます。

「竜頭の森」は子供たちに大人気の“ふわふわドーム”などの遊具があり、遊び心と創造力をかきたてるエリアです。 「竜頭の丘」は、それぞれの体力や好みに合わせ、心身の健康づくりができるエリア。全天候型の大型テント“ドラ夢ドーム”やドッグランがあります。

人と自然、水との関わりを考える「湖畔の森」エリアには、満濃池展望遊歩道が整備され、「満濃池」を見晴らす「岬の桟橋」があります。

里山の風景と、そこに生きる動植物と出合うことのできる「自然生態園」・「さぬきの森」エリアは水田が広がり、わらぶき屋根の民家もあり、昭和30年代の田園風景を再現しています。実際に農業や林業の体験イベントなども行われています。

国内有数のオートキャンプ場「ホッ!とステイまんのう」は、キャビンや公衆浴場といった施設やレンタル品も充実しており、気軽にキャンプを楽しむことができます。

「ビジターセンター」、「体験学習館」、「自然生態園」では、日曜祝日を中心に各種体験教室が開催され、市民参加のボランティア活動も行われています。 四季を通じて、「春らんまんフェスタ」や「サマーフェスタ」、「ウィンターファンタジー」といったイベントも開催されています。

●国営讃岐まんのう公園

問い合わせ先: ☎0877-79-1700(まんのう公園管理センター)

定休日:毎週火曜日・12/29~31・1月第4水曜から金曜の3日間(ただし3月20日~5月31日、7月20日~8月31日、9月11日~10月31日は無休)

営業時間:9時30分~17時(季節により変動あり)

|

園内には季節に合わせた花の風景が広がります |

|

|

子供たちの歓声が上がる遊具も設置されています |

|

|

冬のイベント「ウィンターファンタジーの」グランドイルミネーションやシンボルツリー |

|

|

国営讃岐まんのう公園HPより |

⑩ ほたる見公園

「満濃池」から流れ出た金倉川の川沿いに整備された「ほたる見公園」。園内には水車小屋とホタルが育つ水路がつくられ、遊歩道が整備されています。

5月下旬から6月中旬にかけ、自然発生したゲンジボタルが乱舞する幻想的な光景を目の当たりにすることができます。

春から夏にかけては、ボタンやショウブ、アジサイなどの季節の花が楽しめます。

|

金倉川の流れが心地よいほたる見公園 |

|

|

|

|

|

水車小屋 |

|

⑪ 満濃池

「ほたる見公園」から堤防を上がると、日本最大級の潅漑用ため池「満濃池」です。阿讃山麓を水源とした金倉川は、「満濃池」に一旦注ぎ込み、丸亀平野へと北流しています。

「萬農池後碑文」によると、創築から百年以上たった818(弘仁9)年、洪水によって満濃池の堤防が決壊し、それを機に大規模な改築に着手しましたが、難工事のうえに人手不足が重なり、3年たっても工事は完成しませんでした。そこで、築池別当として派遣されたのが空海です。すると、讃岐の国中から人々が続々と集まり、人手不足は解消。空海は唐で学んだ先端の土木学を生かし、池の堤防に弓状構造、今でいうアーチ式の工法を取り入れ、満濃池修築の難工事をわずか3ヵ月足らずでやり遂げました。空海の劇的登場で、その後、「満濃池」は世に広く知れ渡りました。

しかし、その後も幾度となく決壊をくり返し、江戸時代には土木工事の名人・西嶋八兵衛、明治時代には榎井村の長谷川佐太郎らによって修築工事が行われています。

大正3(1914)年には全ての樋をコンクリートや花こう岩に替え、煉瓦造りの配水塔も設けられました。しかし、水不足は続き、昭和16(1942)年から6mという大規模なかさ上げ工事に着手。途中、第二次世界大戦のため工事は中断されましたが、1959(昭和34)年、ついに貯水量1,540万トンという日本一の潅漑用ため池が完成しました。

田植えシーズンが始まる6月中旬、「満濃池」では讃岐の夏の風物詩「ゆる抜き」が行われ、水門からほとばしり出た水は金倉川を流れ、丸亀平野を潤します。

「満濃池」を望む高台には、弘法大師が創建したという神野(かんの)寺や「満濃池」の守り神である神野(かんの)神社、健康野菜ヤーコン芋を使ったヤーコンうどんで有名な「かりん亭」があります。

|

満濃池風景 |

|

|

世界かんがい施設遺産に選定され |

|

|

ゆるぬき |

|

|

かりん亭からの満濃池の眺め |

ヤーコンうどん |

⑫ 香川県満濃池森林公園

満濃池の西南岸に位置している「香川県満濃池森林公園」。池に面した森はフィヨルドのような入り込んだ地形となっており、その地形を生かして、桜の森、野鳥の森が整備されています。1988(昭和63)年、第39回全国植樹祭の開催地となり、同年にオープンしました。

全国47都道府県指定の30種類の県木が植えられた都道府県の森も整備されており、大型遊具が揃っているファミリー広場、広々とした運動広場、2010(平成22)年にニューアルした森林学習展示館などもあります。

駐車場も入園料も無料、自然に親しんでゆったりとした時間を過ごすことができます。園内には約3,700本の桜の木が植えられており、花見の名所としても知られています。

●香川県満濃池森林公園

問い合わせ先: ☎0877-78-3364

定休日:12月31日~1月3日

営業時間:7時~19時(4月~8月)・7時30分~17時30分(9月~3月)

|

森林学習館 |

|

|

森林公園の芝生広場と森の館 |

|

|

|

森林公園園内風景 |

|

園内案内図 |

|